更新日|2025/10/03

この記事の目次

オンライン診療のメリットとは?

オンライン診療とは、スマートフォンなどのモバイル端末のビデオ通話機能を用いて、遠隔で診療を行う方法です。

医師不足などの社会的背景や、風邪や精神疾患の診療を中心にオンライン診療が近年増加しています。

2024年、厚労省の「社会医療診療行為別統計」によると2024年7月は14万4966回と約1年前から倍増していることを受け、今後ますます需要が伸びると予想されます。

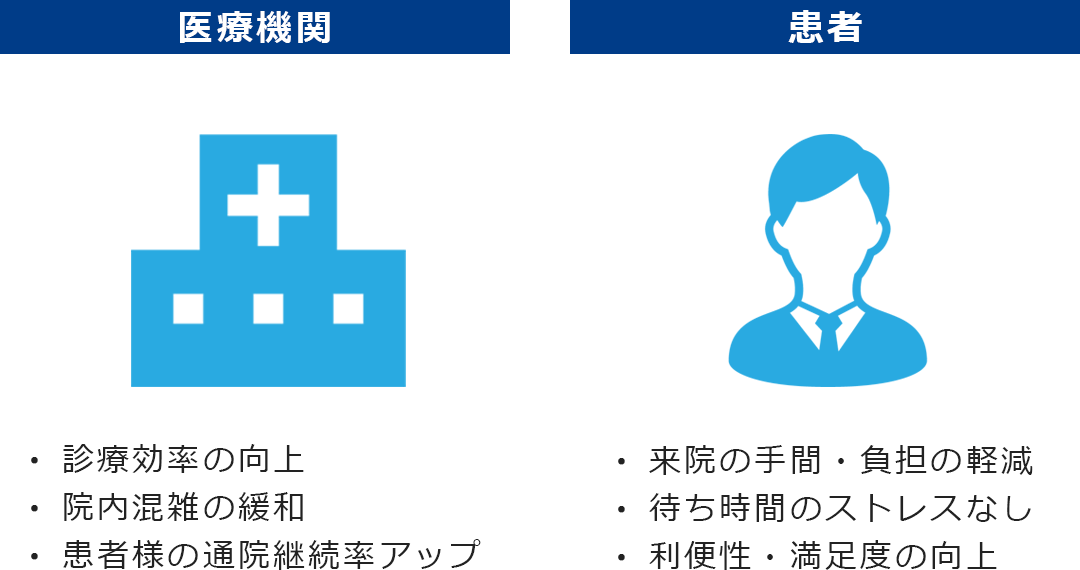

オンライン診療では利用者が病院に来なくとも診療ができるため、院内の混雑緩和につながり、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)やインフルエンザといった感染症の院内感染のリスクを抑えることができます。また、オンライン診療は予約制であることが多く、診察スケジュールの管理がしやすい点もメリットです。さらに、利用者が通院する負担を軽減できるため継続受診率の向上が見込めることや、在宅診療に効率的に対応できるという利点もあります。

利用者としても、来院の手間や負担を軽減できることや、待ち時間のストレスがなくなり利便性が向上するといったメリットがあり、病院への満足度の向上が期待できるのです。

オンライン診療で利用できる支払い方法

オンライン診療の支払い方法は、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済などの支払方法でも対応可能と厚生労働省から示されています。医療機関がオンライン診療を実施する際は、各種決済手段に対応しておくと便利です。

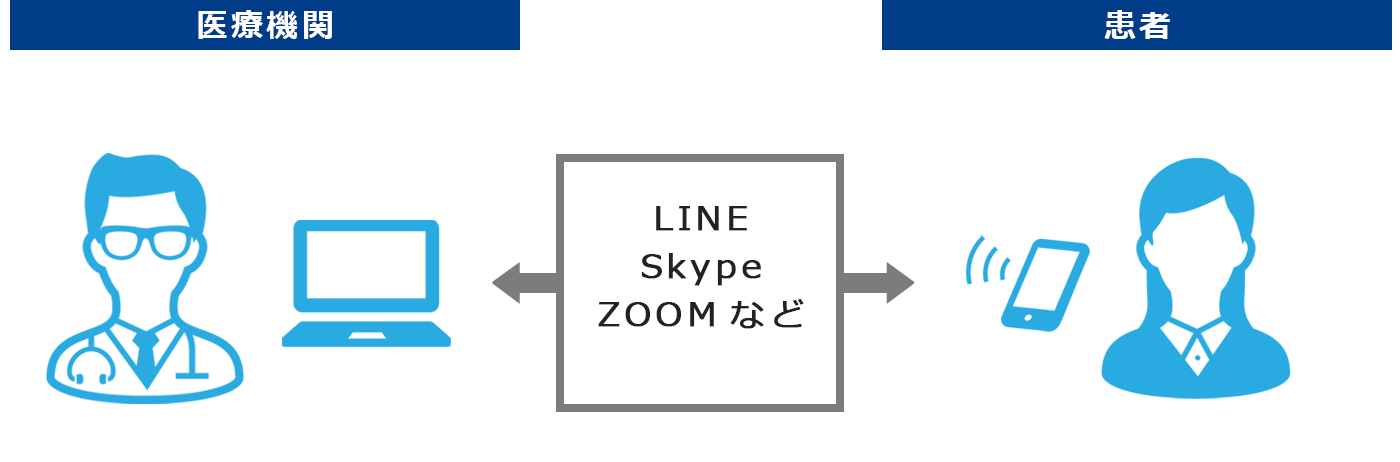

オンライン診療は、電話やビデオ通話アプリを利用する方法と、オンライン診療プラットフォームを利用する方法の2つに大別されます。ここからは、具体的な決済手段について解説します。

電話・ビデオ通話を利用する場合

電話やビデオ通話を利用する方法は、スマートフォンやPCがあれば気軽に導入できます。一般的に使われているツールは、LINEやSkype、ZOOMなどのビデオ通話サービスです。これらのサービスは広く普及しており利用者が使い慣れていることが多いので、スムーズに診療ができます。電話やビデオ通話を利用する場合、支払い方法は以下の2パターンです。

(1)次回来院時に対面でまとめて支払う

1つ目は、次回の来院時に対面でまとめて支払うパターンです。

オンライン診療を継続する利用者は、一度も来院しなくてもよいという訳ではなく、対面診療も組み合わせる必要があります。例えば保険診療の場合、3ヶ月に1回は来院して対面診療を受ける必要があります。また、オンライン診療が受けられるのは月に1回となっていますが、同月に対面診療を併せて受けることは可能です。

利用者が来院したタイミングでオンライン診療分をまとめて支払ってもらう場合は、別途決済システムを導入せず、現金決済だけで対応することもできます。

(2)決済サービスを導入する

2つ目は、決済サービスを導入する方法です。ここではメールリンク型決済、対面でのクレジットカード情報の登録、QRコード決済(バーコード決済)の3種類を紹介します。

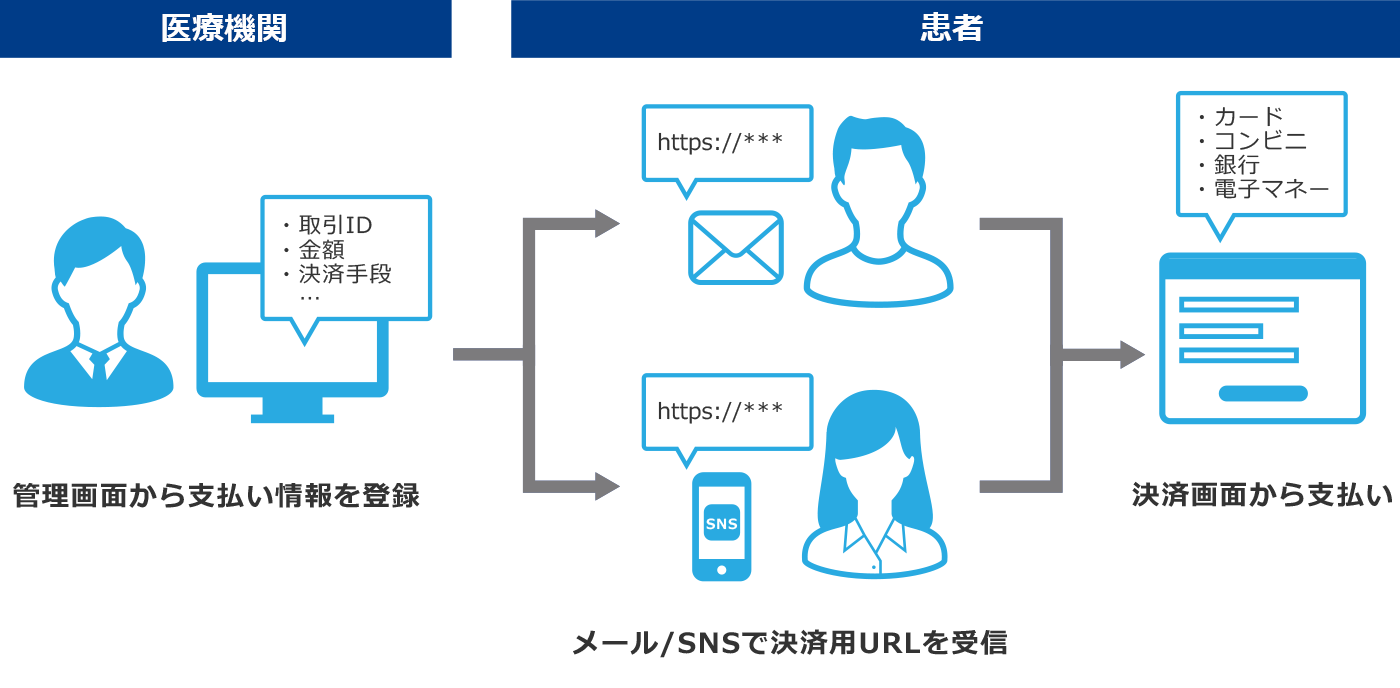

①メールリンク型決済サービスを導入する

メールリンク型決済とは、ユーザーにメールやSNS、チャットツールなどで案内したURLを通じて、簡単にオンラインで支払いができるサービスです。Webサイトや決済端末がなくても導入できるという特長があります。

すでにホームページなどでオンライン予約システムを導入している場合、予約フォームから入力してもらった利用者のメールアドレス宛てに決済用URLを送信すれば決済まで完結できるため手軽です。Webサイトに新たに決済機能を実装したり、決済サービスと連携するための開発を加えたりする必要はありません。

メールリンク型決済で利用できる決済手段はサービス提供会社によって異なりますが、利用率の高いクレジットカードはもちろん、コンビニ決済、銀行決済、電子マネー決済といった複数の決済手段をまとめて導入できるサービスもあります。

②QRコード決済(コード決済)を導入する

PayPayでは「オンライン診療用QRコード決済」を提供しています。

このサービスでは、医療機関が表示したQRコードを利用者のスマートフォンやタブレットでスキャンする「読み取り支払い(ユーザースキャン)方式」が利用可能です。支払い方法は2種類あります。1つ目は、ビデオ通話中に病院側がQRコードのステッカーを提示して利用者が読み取る方法、2つ目はメールやオンライン診療のツールといった利用者とのコミュニケーションツールにQRコードを提示し、利用者がQRコードをスクリーンショットした後、PayPayのアプリでスキャンして支払う方法です。

導入のために新たに開発をする必要はなく、初期費用も不要です。

オンライン診療プラットフォームを利用する場合

現在、「CLINICS」や「curon」といったオンライン診療プラットフォームが複数登場しています。

クレジットカード決済機能が組み込まれているため、予約から診療、支払いまでが一括で完結します。選択できる決済方法はプラットフォームによって異なるので、確認が必要です。

こうしたプラットフォームを利用する場合は、一般的に初期費用、システム利用料、決済手数料などがかかります。

DGフィナンシャルテクノロジーの決済サービスについて詳しく知りたい方はこちら

オンライン診療の支払い方法の掲載に関する注意点

医療機関のウェブサイトに支払い方法を掲載する際は、医療広告ガイドラインに準拠する必要があります。過度な表現や誘引的な文言は控え、患者が誤解しないよう「オンライン診療は医師の判断により適用される」「予約後のキャンセルルール」など、正確な情報掲載が求められます。

オンライン診療の決済方法は利用者・医療機関双方にとっての利便性を考えて選ぼう

せっかくオンライン診療を導入するのであれば、来院時に現金で精算するよりもオンラインで決済ができた方が管理しやすく、利用者にとっての利便性も向上します。

キャッシュレス決済方法の中で、最も利用率が高いのはクレジットカードです。主要なオンライン診療プラットフォームでも、多くはクレジットカードのみに対応しています。ただし、クレジットカード以外を希望されるケースもあるため、利用者のニーズに合わせてその他の決済手段の導入も検討することが大切です。

手軽にオンライン決済を導入する方法

DGフィナンシャルテクノロジー(DGFT)が提供するメールリンク型決済は、管理画面から決済画面にリンクするURLを利用者にメールで送信・案内するだけでお支払いいただける仕組みです。決済のご案内がメールで完結するので、自前のWebサイトや決済端末が不要で、初期費用を抑えて簡易かつスピーディーにオンライン決済を導入できます。

また「Cloud Pay Neo(クラウドペイネオ)」は、利用者のスマホでQRコードを読み取るだけでクレジットカードだけでなく各種コード決済も利用可能な決済サービスです。 医療機関側は、専用の決済端末やアプリ開発は不要。URLやQRコードを発行するだけで、診療後の請求を簡単に完了できます。

オンライン診療を実施するにあたって決済システムの導入をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

お問い合わせ