更新日|2025/11/07

最近、ECビジネスにおいて「D2C」というビジネスモデル販売手法が話題となっています。この言葉を聞いたことがあっても、どういったビジネスモデルか正しく理解している人は少ないのではないでしょうか。

D2Cをいわゆるメーカー直販だととらえている人も多いかもしれませんが、その実態は少し異なります。インターネットの普及やテクノロジーの発展で社会や経済が変容する中、時代に合わせて進化した新しいビジネスモデルです。

D2Cの考え方には、これからのメーカー戦略やECビジネスにおいて重要な要素が詰まっています。この記事では、D2Cの仕組みやメリット、従来の通販との違い、成功事例、今後のトレンドなどをわかりやすくご紹介します。

この記事の目次

D2Cとは?わかりやすく解説

D2Cとは「Direct to Consumer」の略で、メーカーが小売・卸売業者や外部のECモールを通さず、顧客に自社商品を直接販売するビジネスモデルを指します。D2Cは、一連のマーケティング活動が基本的にデジタルで完結する点が特徴的です。

2023年時点の国内のBtoC-EC市場規模(消費者向け電子商取引)は24.8兆円となっています。

出典:経済産業省「令和5年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました」

従来の通販やSPAとの違い

D2Cに近い販売方法として、SPA(Specialty store retailer of Private label Apparel:製造小売業)というビジネスモデルがあります。これは商品開発、製造から販売までをワンストップで行う仕組みで、流通において仲介業者を通しません。SPAの代表例としてはユニクロやZARAなどが挙げられます。

このように、小売・卸売業者を通さない「メーカー直販」は従来から存在しましたが、これにデジタルマーケティングを積極的に取り入れ、スマホやSNSの普及による顧客の購買行動の変化に対応した現代的なビジネスモデルが「D2C」なのです。

D2Cの3つの特徴

D2Cは、デジタルマーケティングを最大限活用して顧客と直接的に関係を構築するモデルです。一般的なメーカーによる直接販売とはさまざまな点で異なります。ここではD2Cの特徴を3つ紹介します。

ターゲットは「スモールマス」

D2Cは、多くのケースにおいてデジタルを駆使してスモールマスへの訴求を目指します。

スモールマスとは、一般大衆層をターゲットとする「マスマーケティング」と、より市場を細分化する「セグメンテーション」の中間的な考え方です。メーカーは均一の製品を大量生産するのが最も効率的ですが、現代の多様化するニーズに応えるには顧客ごとに戦略を変える必要があります。そこで、一定のボリュームを保ちながら顧客属性やニーズなどによって一般大衆を細分化し、顧客満足度と効率性を両立するのがスモールマスマーケティングです。

デジタルマーケティングを駆使

D2Cでは、スモールマスへの訴求方法としてSEO、SEM、SNSなどを用いたマーケティングを駆使します。D2Cは明確な顧客層を設定し、個々のターゲットとのコミュニケーションを最適化することを目指すため、デジタルマーケティングとは相性が良いのです。

なお、デジタルマーケティングをメインとするため、主要顧客層は必然的に幼少期から身近にインターネットに接してきたミレニアル世代が中心となり、主な商材はファッション用品や化粧品、サプリメントなど、若年層のニーズの高いものになります。また、少なくともスタート時点では実店舗を持たず、ECに特化するのが一般的です。

SNSを活用したリレーションシップ構築

D2Cでは、メーカーが小売業者や卸業者に販売促進を全面委託するわけではなく、消費者に対してメーカー自ら商品・サービス情報を発信します。SNSなら、狙ったターゲットにアプローチしやすいという利点があります。

SNSと連動して顧客データや売上データを収集・分析することで、次回の施策に繋げるマーケティング施策も可能です。自社の顧客となる消費者を的確にターゲティングしアプローチできる点もD2Cと相性が良いといえます。

SNSの中でも、D2Cにおいて重視されてきたのは、ビジュアルによる訴求に適したInstagramです。特に、発信力のあるインフルエンサーの力を借りるマーケティング手法が採られてきました。最近ではYouTubeのほか、TikTokなどのライブ動画配信アプリを使った動画マーケティングも人気です。

DGフィナンシャルテクノロジーの決済サービスについて詳しく知りたい方はこちら

D2Cが広まった理由

EC・スマホ・SNSの普及による購買行動の変化

D2Cが広まった大きな理由として、近年の急速なEC市場の拡大やスマートフォンシフト、そしてSNSの普及が挙げられます。

■BtoC-EC(物販)におけるスマートフォン経由の市場規模

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/210730_new_hokokusho.pdf

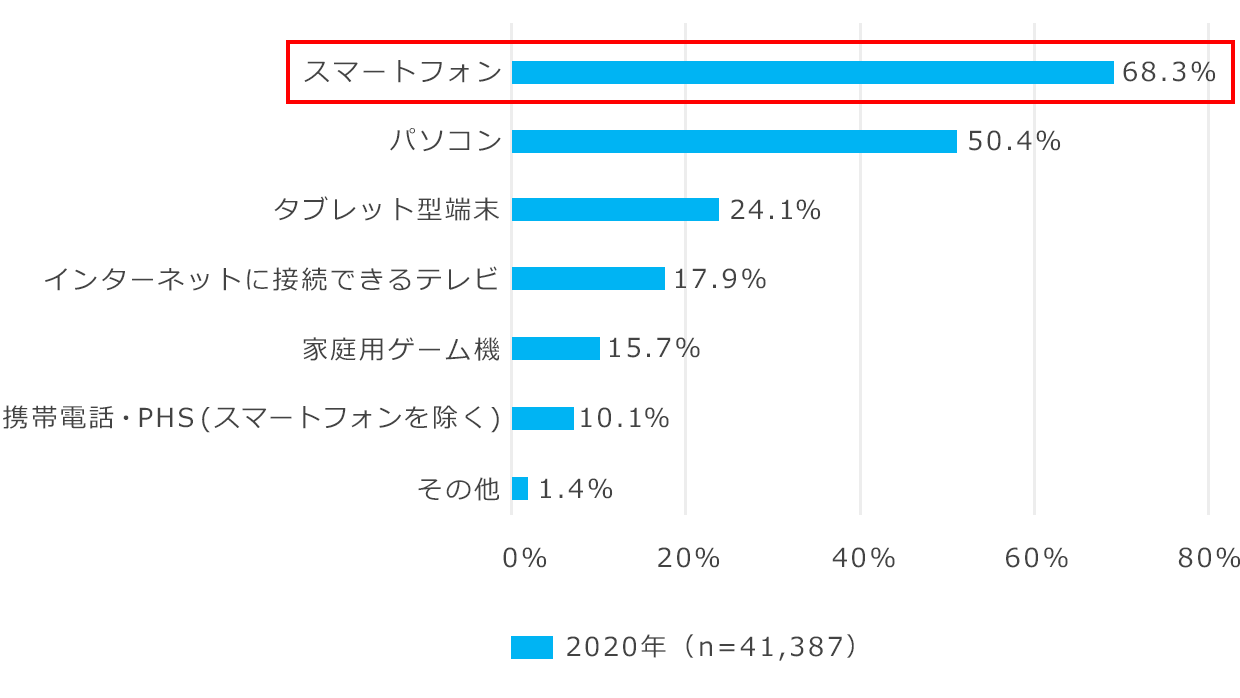

同時にスマートフォンの普及も進んでおり、総務省によるインターネットの利用端末に関する調査では、PCよりスマホの方が多くの利用割合を占めています。

■インターネット利用端末の種類(2023年)

また、SNSの利用率は全年代平均で70%を超えています。今やSNSはミレニアル世代のみならず、インターネットでのコミュニケーションや情報探索ツールの中心的な手段の一つです。Instagramにおけるショッピング機能や2025年6月からは、TikTokのアプリ内から商品購入が可能となる「TikTok Shop」も始まり追い風となっています。

▽ニュースリリース

デジタルガレージ、韓国セルフジェルネイルブランド「ohora」支援を起点に、TikTok Shop活用支援サービスを提供開始

https://www.dgbt.jp/news/info/tiktokshop2506

■SNSの利用割合(2023年)

D2Cのメリット

高い利益率の実現

D2Cにおいては製品を他社メーカーから仕入れるかわりに自社で開発・製造し、販売まで一気通貫で行います。販売までの過程で小売・卸業者といった仲介業者を通さず中間マージンを削減できるため、競合他社製品に比べて価格面で優位に立つことができます。

さらに、D2Cは基本的に実店舗を構えず自社のECサイトを主な販路として製品を販売するため、実店舗を運営する際に必要な輸送費や人件費、店舗運営費などのコストもかかりません。

マーケティングにかかるコストを抑えられることもD2Cのメリットです。従来型の不特定多数を対象としたマス広告では高いコストがかかります。それに対し、D2Cでは顧客になる可能性の高いターゲットを絞り込んで費用対効果の高いデジタルマーケティングを駆使することで、高い利益率の実現が可能です。

また、D2Cでは、InstagramなどSNSを活用して顧客と丁寧に関係性を築き、製品やブランドを長く愛用してくれるファンの獲得を目指すため、従来の販売手法に比べLTV(顧客生涯価値)を高く維持できる可能性がありす。さらに、サブスクリプション型の販売手法を組み合わせることで、安定した収益の実現も期待できます。

特定の商品に絞った効率的な事業展開

D2Cでは、メガネだけ、スーツだけといったように、商品の種類や数を絞った販売手法が採られることがあります。あえて数を絞るのは、ブランドイメージの定着を促すことや、開発コストや在庫リスクを抑えて効率的に事業展開することなどが目的です。

D2Cに取り組むメーカーの中には、豊富な商品構成で勝負する例もありますが、それでも化粧品であればスキンケア用品だけ、シャンプーだけといったように商材のジャンルを絞ってスタートし、顧客を獲得してから横展開して商材を増やすというパターンが多く見られます。

なお、商材を絞りながらも売上を確保するためには、顧客の囲い込みとリピート率の向上が重要です。そのため、定期購入型やサブスクリプション型のD2Cブランドが増えつつあります。

D2Cのデメリット

D2Cビジネスには以下のようなデメリットも存在します。

デメリット1:集客の初動にコストと時間がかかる

D2Cは自社ECサイトが主戦場となるため、楽天市場やAmazonのような既存の集客基盤がありません。顧客認知を広げるには、SNS広告・SEO対策・インフルエンサー施策などへの継続的な投資が求められ、初期フェーズでの費用対効果に苦慮することがあります。

デメリット2:在庫・物流・カスタマーサポートの自前化

商品開発から販売、アフターサポートまでを一気通貫で行うD2Cでは、物流管理やカスタマー対応も自社で担う必要があります。外注すればコストが増え、内製すれば人手が必要になるため、業務負荷や対応品質の確保が課題となります。

デメリット3:ブランド構築に時間がかかる

D2Cでは広告よりも“共感”が求められることも少なくありません。ブランドの世界観やストーリーを丁寧に作り上げていく必要があります。一朝一夕で成果が出にくく、ファン化・LTV向上を実現するまでに、長期的なコミュニケーション設計が不可欠です。

市場ニーズに合わせた柔軟や戦略・商品開発

D2Cでは製造〜販売〜マーケティングといった流通の全工程を自社内でワンストップで行います。そのため、市場動向や顧客の反応を迅速に事業に反映させ、市場や顧客のニーズに合わせて柔軟に対応できる点が強みです。

D2Cにおいては、自社ECサイトから得られる膨大なデータを分析して、最適な販売戦略を立てられます。会員情報や売上データ、SNSで関係性を構築したユーザーの属性や反応、インターネット広告の運用実績など、蓄積してきた多様なデータも分析することによって、より効果的なマーケティングや売れる商品の開発につなげられます。

自社ECサイト構築のハードルが下がった

従来であれば、ECサイトを構築する場合は自社で技術者を雇うか、あるいはシステム開発会社に委託をしなければならず、いずれにしても多くの工数やコストがかかるのが普通でした。

しかし、現在ではECサイトを構築するための安価な方法や、あるいは専門知識もそれほど必要としない方法も用意されています。例えば、BASEやShopifyなどのプラットフォームを利用すれば安価かつスピーディに参入することが可能です。WordPressなどのホームページ作成サービスを使って無料でサイトを立ち上げてカート機能を付加することもできます。

デジタルマーケティングの存在感が増しているのも要因のひとつです。SEO(検索エンジン最適化)、SEM(検索連動型広告)、SNSなどのデジタルマーケティング手法を駆使すれば、集客の幅を広げながらコストを抑えられます。

D2Cの課題と成功のポイントは?

D2Cは、自社ECサイトによる直販が基本です。そのため、新規顧客の獲得および顧客のロイヤルティ(自社製品やサービスに対する信頼感や愛着心)向上を目的とした施策が欠かせません。D2Cを成功させるためにはデジタルマーケティングのノウハウが必須であり、安定した売上を上げられるようになるまでにはある程度の時間を要する可能性があります。

また、スモールマスに訴求して自社製品やブランドのファンになってもらうためには、ターゲットとなる顧客層のニーズを的確に把握し、価値の高い製品を提供しなければなりません。

多くの場合、大手企業はマスマーケティングを行っているため知名度が高くなります。それと比較して自社の製品を選んでもらうためには、製品そのものの魅力が重要であるとともに、自社特有の世界観を構築するブランディングによって、顧客の共感を得たり、自社ブランドや製品にしかない価値を伝えたりすることがポイントです。

D2Cの成功事例

D2Cを導入する際は、他社のモデルや成功要因を知ることが大切です。ここでは成功事例を3つ紹介します。

BULK HOMME(バルクオム)

バルクオムは、日本におけるD2Cの代表例です。バルクオム社では、洗顔料や化粧水、乳液といった男性向け商品を扱っています。バルクオムはD2Cという言葉が認知される前の2013年から事業を展開してきました。デザインや品質に徹底的にこだわった商品を作り、ブランドの価値観を伝えるコンセプトを重視しています。SEO、SEM、インフルエンサーマーケティングを積極的に活用して認知度を上げてきましたが、現在は小売店にも流通網を拡げています。

FABRIC TOKYO(ファブリックトーキョー)

ファブリックトーキョーは、オーダーメードスーツを提供するアパレルメーカーです。高価で手の届かないオーダーメードスーツを身近な存在にすることをコンセプトに事業展開しています。

オーダーメードのスーツといえば、従来は実店舗で採寸をしたり職人と生地を相談したりしながら決め、購入までのすべての手続きが店舗で完了するスタイルが一般的でした。

しかし、ファブリックトーキョーは、実店舗で採寸したサイズの情報をインターネット上に保存しておき、顧客はそれを元にオンラインで好きなときに商品を選んだり購入したりできる仕組みを導入。顧客の負担を減らすとともに、店舗側の運用も効率化することでコスト削減を実現しました。

実店舗とネット、オンライン注文、自宅配送といった手段を組み合わせた仕組みは、店舗のショールーミング利用やオムニチャネル、そしてオンラインとオフラインの統合を意味するOMO(Online Merges with Offline)の好例ともいえます。

D2Cのトレンド

D2Cは、当初はデジタルを駆使したマーケティング手法という認識でした。しかし、消費者行動の変化や新しい技術の活用などにより、さらなる展開を見せています。ここではD2Cのトレンドを紹介します。

オンライン手段だけでなく、オフラインのチャネルと組み合わせた顧客接触が増えています。

オンラインとオフラインを組み合わせた手法として従来から知られているものは、O2O(Online to Offline)やオムニチャネルです。O2Oとはインターネット広告やメルマガといったオンラインの手段を使って実店舗に集客するなどの手法を指します。

オムニチャネルとは、実店舗で購入した顧客にオンラインストアの利用を促したり、オンラインで購入した商品を実店舗で受け渡したりといったオンラインとオフラインのチャネルの融合です。さらに、オンラインとオフラインの垣根を超えて顧客とのコミュニケーションやデータ連携を行うOMOも現在では主流になりつつあります。

D2Cは、メインとなるデジタルマーケティングによってブランド確立や顧客獲得が一巡したあと、事業の横展開や顧客層のさらなる拡大を狙い、店舗展開などのリアルチャネルに進出するケースが増えてきています。

大手企業のD2C参入

大手企業もD2Cに参入するケースが増えてきています。

従来から、D2Cは主に新興企業や中小・中堅ブランドが自社独自の顧客基盤を獲得するための手法として導入されてきました。これは、大手企業は資金力や知名度を背景としてマス層に向けたマーケティングに注力してきたのに対して、SNSという場では独創性や新規性という武器があれば資金力で劣るブランドでも顧客を獲得できるチャンスがあったためです。

しかし近年では、ブランド体験の場をリアルにも広げ、ショールーム型の実店舗やポップアップストア(期間限定店)を設ける企業が増加。消費者との関係性を強化し、購買意欲の醸成やLTV(顧客生涯価値)の向上を狙う動きが加速しています。こういった棲み分けは過去のものとなりつつあります。オンラインのチャネルはオフライン以上に充実し、消費者行動も急速に変化しているからです。特に、ミレニアル世代はSNSやECサイトの利用を好む傾向にあり、大手企業もこういった顧客を獲得するためにD2Cに取り組むことが必要になってきました。

大手企業は既存のビジネスモデルを維持しながらも、若年層のさらなる獲得に向けて、ネット感度の高い顧客向けの新商品・新ブランドの展開手段としてD2Cを採用しています。

多様な決済手段への対応

D2Cでは自社ECサイトが主な販売チャネルとなるため、ユーザーの購買体験をスムーズにする決済手段の多様化が重要です。

具体的には、クレジットカード決済に加えて、QRコード決済(PayPayやLINE Payなど)や後払い、コンビニ決済まで、幅広い選択肢を用意することが求められています。

さらに、オムニチャネル戦略と組み合わせる場合は、リアル店舗とECの会員情報・購買履歴を統合的に管理できる決済インフラの整備もカギを握ります。

D2Cはトレンドではなくスタンダードに

現在はデジタル化が加速している状況です。全世代のインターネット利用率は上昇を続け、スマートフォンなどのモバイル化の動きも加速。SNSは社会の情報インフラとなりつつあります。また、eコマース市場およびオムニコマース市場は拡大しており、人々にとってインターネット上での情報収集や購買行動、決済はもはや日常の一部です。

DGフィナンシャルテクノロジー(DGFT)では、クレジットカード決済やLINE Pay、PayPayをはじめとするID決済、さらにコンビニ決済などD2Cに適した決済手段を幅広く取り揃えています。また、複数チャネルの顧客情報と決済情報を紐づけて一元管理できる「オムニPAY」を提供しており、デジタルガレージグループとして、ECサイトの立ち上げ・オムニチャネルやO2Oマーケティングの戦略立案や実行まで支援いたします。ぜひお気軽にご相談ください。

よくある質問

D2Cとは何の略ですか?

「D2C」とは「Direct to Consumer」の略で、メーカーが自社の商品を消費者に直接販売するビジネスモデルのことです。

D2Cを始めるには何が必要ですか?

ブランドコンセプトの設計、ECサイト構築、SNSマーケティング体制、顧客対応体制が必要です。Shopifyなどのツールを使えばスモールスタートも可能です。

公開日 2020/08/07

お問い合わせ

お問い合わせ