更新日|2025/11/14

日本のEC市場は年々拡大しています。ECの市場規模は2024年に約25兆円に拡大しました。本コラムでは、日本国内および世界でのEC市場規模や今後のトレンドをご紹介します。また、個人情報漏えいやクレジットカードの不正利用といったECにおけるセキュリティ課題と対策についても解説します。

この記事の目次

そもそもEC市場とは?

「EC」とはElectoric Commerce(電子商取引)の略で、「eコマース」とも呼ばれます。広い意味での「EC」とはコンピューターを経由したネットワーク上での商取引全般であり、「EC市場」といった場合も一般的にはこちらを意味します。

一方、より狭い意味で使われる「EC」とはインターネット上で行われる商取引です。いわゆる「ECサイト」はこちらに該当します。

経済産業省の定義では、上記のいずれの場合でも受発注がオンラインで実施される場合は、配送・支払がオンライン・オフラインを問わず「EC」と解釈されます。

EC市場は、取引に関わる経済主体によって以下の3種類に分類されます。

- BtoC-EC(消費者向け電子商取引):インターネット通販やインターネット経由のサービス契約など

- BtoB-EC(企業間電子商取引):企業間または企業と政府(中央官庁および地方公共団体) 間で、EC を介して受発注を行った商品・サービスの取引。EDI(電子データ交換)も含む

- CtoC-EC(消費者間電子商取引):フリマアプリ上の商取引など

EC市場は全体的に伸びていますが、業種や商材によってEC化率(※)には差があります。

※EC市場における取引金額÷それ以外のオフラインを含む全てのチャネルでの取引金額

EC市場で取引されている商品の例

EC市場で扱われる商品は極めて多様です。かつては「サイズ確認が必要」「鮮度が重要」といった理由でネット販売が敬遠された商材も、配送体制や返品サービスの充実によってオンライン化が進んでいます。

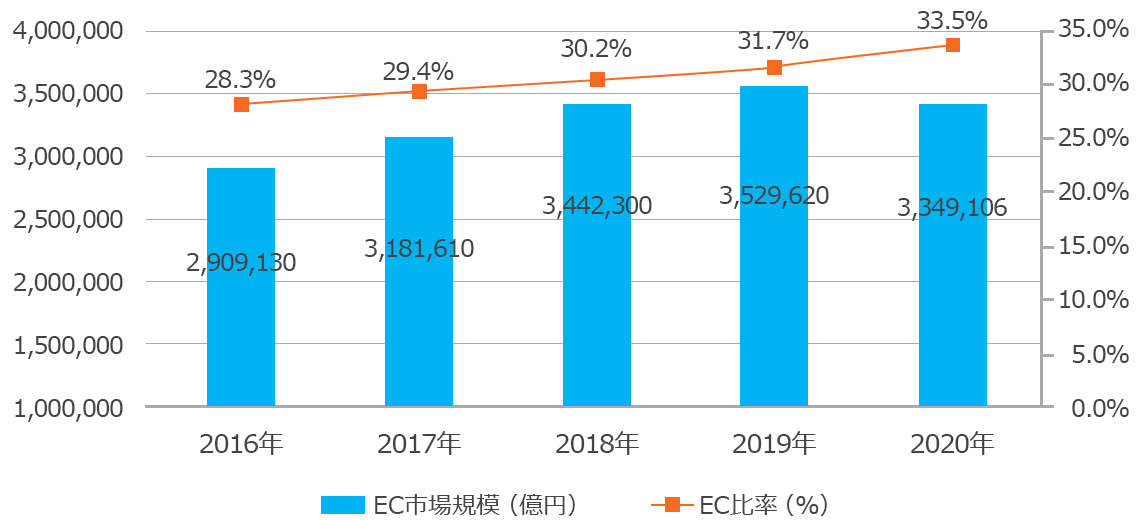

BtoC-EC市場の動向

2023年、日本国内におけるBtoC-EC(消費者向け電子商取引)の市場規模は24.8兆円で、これは前年の22.7兆円と比べて9.22%と拡大しています。この内訳を見ると、物販系分野は14兆6,760億円(前年比4.83%増)、サービス系分野は7兆5,169億円(前年比22.27%増)、デジタル系分野は2兆6,506億円(前年比2.05%増)となっています。

■BtoC-EC市場規模および各分野の構成比率

| 2022年 | 2023年 | 伸び率 | |

|---|---|---|---|

| 総計 | 22兆7,449億円 | 24兆8,435億円 | 9.22% |

| 物販系分野 | 13兆9,997億円 | 14兆6,760億円 | 4.83% |

| サービス系分野 | 6兆1,477億円 | 7兆5,169億円 | 22.27% |

| デジタル系分野 | 2兆5,974億円 | 2兆6,506億円 | 2.05% |

このデータより、物販系分野の成長率は鈍化傾向といえます。

これはコロナ禍を経て消費者の実店舗への来店が増えたことでオンライン購買のニーズが下がったことが挙げられます。

一方、サービス系分野は旅行、飲食、チケット販売を中心に大きく伸長しており、2019年の水準(7兆1,672億円)を上回っています。これは、円安などの影響で海外からの旅行客などが増えたことがあげられます。

物販系分野のBtoC-EC市場規模の内訳をみると、「食品、飲料、酒類」(2兆9,299億円)、「生活家電・AV機器・PC・周辺機器等」(2兆6,838億円)、「衣類・服装雑貨等」(2兆6,712億円)、「生活雑貨、家具、インテリア」(2兆4,721億円)の割合が大きく、これらの上位4カテゴリーが2兆円を超過するとともに、物販系分野の73%を占めています。

スマートフォン経由での利用が拡大

BtoC-EC市場の物販分野におけるスマートフォン経由の取引規模は2023年には約60%と、今後もEC市場でのスマートフォン利用はスタンダードになっていくことが見込まれます。

出典:経済産業省 『METI Journal ONLINE』

物販分野において特にスマートフォン比率の高いカテゴリーは「衣類・服飾雑貨等」「書籍、映像・音楽ソフト」「化粧品、医薬品」「雑貨、家具、インテリア」と想定されます。

これは、女性や若年層といったファッション・アパレルに高い関心を持つ消費者層が、スマートフォンで買い物をする傾向が強いからだと考えられるでしょう。また、近年は高齢者のスマホ利用も急速に進んでおり、シニア層向けの分野は今後も成長の余地があると言えそうです。

近年ではブラウザからECサイトにアクセスするのではなく、それぞれのECサイトの提供するスマートフォンアプリを利用したより効果的な購買促進施策も普及しています。

今後のEC市場規模の予測

今後もeコマースの市場規模は拡大していくことが見込まれています。世界市場規模(売上高)は、2023年、5兆8,211億ドルを記録。前年の5兆2,915億ドルから10.0%増加し、2024年・2025年も8%台の成長を見込んでおり、今後も右肩上がりが続く予測(※)となっています。

出典:JETRO『拡大するEC市場(世界)』2024年10月23日

また、EC市場の成長に伴い、オムニチャネルやD2C(Direct to Consumer)、ライブコマースなど新しいビジネスモデルが登場し、今後も拡大することが見込まれます。

EC市場の拡大は、実店舗の需要がECへと単純に移行するわけではなく、実店舗とEC市場は両立しながら、消費が多様化していくということが見込まれています。

BtoB-EC市場の動向

2023年の日本国内におけるBtoB-ECの市場規模は465兆円で、前年比10.7%の成長でした。

■BtoB-EC市場規模の推移

出典:経済産業省『令和5年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました』

最大の市場規模を持つ卸売分野は、121兆2,499億円(前年比7.4%増)を記録しており、EC化率は37.5%まで上昇しています。

これは大手GMSやスーパーマーケットを中心に、紙やFAX中心だった受発注プロセスのEDI化が考えられます。

CtoC-EC市場の動向

CtoC-EC(個人間のインターネット取引)市場は、2023年に約2.5兆円(前年比5.0%増)を記録しました。

CtoC取引を含む「二次流通市場」は、近年、アパレル業界をはじめ、さまざまな業界で拡大を続けています。

若年層だけでなく中高年層の利用も増加し、サステナブルな消費行動の一部として定着しているだけでなく、自社ブランドの商品を消費者から買い取るサービスをはじまるなど、二次流通市場に乗り出している企業も多数あり、今後拡大が見込まれます。

DGフィナンシャルテクノロジーの決済サービスについて詳しく知りたい方はこちら

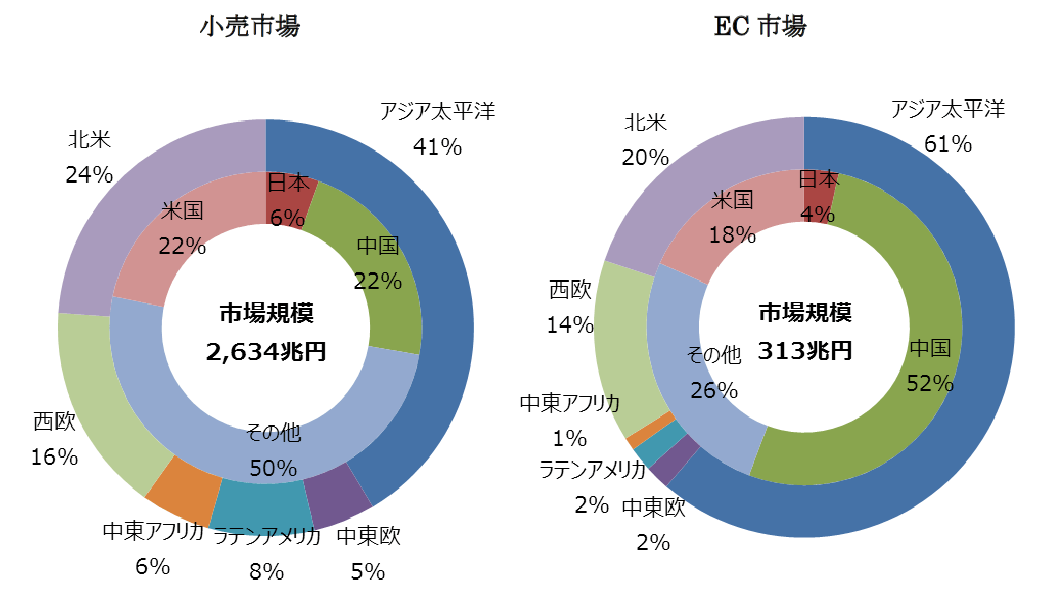

世界のEC市場と日本の関係

日本のeコマース市場は拡大傾向ですが、世界と比べるとどのような傾向があるのでしょうか。ここでは、日本と世界のeコマース市場の比較と、越境ECの動向について解説します。

世界のEC市場の市況

前述した通り、世界市場規模(売上高)は、2023年、5兆8,211億ドルを記録。前年の5兆2,915億ドルから10.0%増加し、2024年・2025年も8%台の成長を見込んでおり、今後も右肩上がりが続く予測となっています。

国・地域別に見ると、2023年にEC小売市場規模首位だったのは中国で2兆9,875億ドルを記録し、世界シェアは50%を超えました。そのEC化率は48.0%にも及びます。

成熟市場と評価できるにもかかわらず、前年比11.4%増の成長を遂げています。

2位の米国は、前年比8.1%増。1兆1,243億ドルで、世界シェア約2割となります。一方でEC化率は15.5%にとどまり、中国との差が大きいことが特徴です。

続くイギリスは前年比4.8%増で、規模は2,094億ドル。EC化率(29.6%)では中国に続いて2位となっています。

日本は規模で4位(1,955億ドル)となり、前年比12.7%増と伸びました。ただし、EC化率は13.7%で、世界平均(19.4%)を下回っている状況です。

■世界のEC小売り売上高(2023年)※単位:10億ドル、%

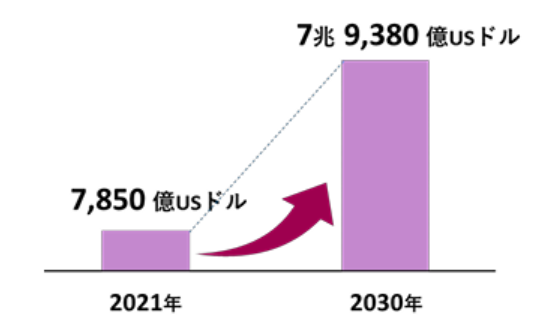

越境ECが活況。プラットフォームの台頭も

2021年世界における越境EC市場の規模は7,850億米ドルでした。今後も急成長が見込まれ、2030年には7兆9,380億米ドルに上ると予測されています。

越境ECの購入先は、世界的に見て中国が多く、特にアメリカやヨーロッパでは、中国からの購入率が高いと見られています。

この動きを牽引しているのが、中国発のプラットフォーマーたちです。アマゾンに次ぐ存在感を示すのは、アリババ/AliExpress(16%)、SHEIN(9%)、Temu(7%)といった企業たちで、世界各国で利用者を拡大しています。

SHEINはリアルタイムなサプライチェーン管理と少量生産で廃棄ロスを抑え、Temuはゲーム性を取り入れたUIやインフルエンサーマーケティングを活用して、若年層を中心に急速にシェアを伸ばしています。

こうした新興プラットフォームの台頭は、日本企業にとって新たな販売チャネルとしての可能性を示す一方、競争力強化の視点からも無視できない存在となっています。

※出典:JETRO『拡大するEC市場(世界)』2024年10月23日

EC市場の3つのトレンド

国内においてはeコマース市場が急成長しており、さまざまな事業モデルが現れていますが、そのなかでもいくつかのトレンドが見られます。ここでは3つの傾向について紹介します。

より顧客のニーズに合わせた価値の提供(パーソナライゼーション)

日本を含む10カ国でインターネットと実店舗における価格を比較した調査によると、日本では45%が「ネットのほうが安い」という結果でした。これはアメリカの22%、中国の6%と比較して圧倒的に高い割合です。

つまり、日本国内では実店舗とECサイトの間、あるいは、ECサイト同士で激しい価格競争が起こっていることが推測されます。

今はインターネットやスマートフォンが普及し、消費者はいつでもどこでもECサイトにアクセスして、価格や商品情報を比較できる世の中です。そのような環境で、メーカーや販売業者が価格競争を続けても疲弊してしまうでしょう。そこで生き残るためには、競合との差別化を図り、消費者に対して独自の付加価値を訴求する戦略が重要になりつつあるのです。

例えば、大手ECサイトでは、AIなどを活用しユーザー個人の属性、行動履歴、導線、アイテム属性といったデータを反映して最適なコンテンツをレコメンドしたり、丁寧なアフターフォローを提供したりしています。こういった顧客満足度の向上や囲い込みの強化につながる施策は不可欠です。

オムニチャネル化による実店舗とのシナジー強化

現在は、eコマースへの移行が進み、スマートフォンが普及したことで消費者の購買行動が変化しています。このような市場環境のなか、実店舗のみ、ECのみといったシングルチャネルでのマーケティングには限界があるでしょう。また、マルチチャネル展開していても、実店舗とECといった各チャネルの戦略を個別に実行するやり方では、顧客のニーズに対応できない可能性があります。

そこで、オムニチャネル化によって、実店舗とECとのシナジー効果を発揮する取り組みが重要となります。オムニチャネルとは、顧客との接点である実店舗やECサイト、アプリ、SNSといった複数のチャネルをシームレスに繋げ、顧客満足度を向上させるスキームを指します。各チャネルを適切に連携させることで、ネットからリアル、リアルからネットといった集客も可能で、相乗効果も生まれやすいでしょう。

オムニチャネル化を推進するには、顧客データや購買行動をチャネル横断的に一元管理することが欠かせません。実店舗・EC・アプリなどの顧客アカウントを統合することで消費者の利便性が向上し、事業者は管理コストが下がるなど、双方にメリットが生まれるのです。

D2C(Direct to Consumer)

D2C(Direct to Consumer)とは、メーカーが外部モールを通さず、自社ECサイトで直接消費者に製品を販売するモデルを指します。

先述のように、現在のeコマース市場はAmazonや楽天などのシェアが圧倒的であるため、メーカーとしてはこういったモールへの出店は魅力的です。一方で、モール内には競合製品もあるため自社が埋没してしまうリスクや、モールと自社間での販売ポリシーの不一致、コスト負担といった課題もあります。

そうした課題がありながら、シェアを順調に伸ばし続ける巨大モールに危機感を感じたメーカー側が注目しているのがD2Cです。自社での直販なら、販売方法を完全にコントロールできますし、近年はSNSやオウンドメディアによるマーケティングも普及しており、消費者とコミュニケーションが取りやすくなっています。

さらには、小・中規模事業者であっても、自社でのECサイト構築や、決済システム導入がしやすい環境が整っていることも、D2Cが広まっている背景として挙げられるでしょう。

※D2Cに関して詳しくご紹介しています。https://www.veritrans.co.jp/tips/column/d2c.html

サブスクリプションサービス

ここ数年はサブスクリプション(サブスク)サービスが急速に伸びており、今後も高い成長が見込まれています。

特に市場をけん引しているのは、サブスクリプションサービスの中で先行して登場した動画配信や音楽配信サービスなどのデジタルコンテンツです。さらに、最近になって化粧品やアパレル、食品、家電、自動車などの物販系商材にもサブスクリプションサービスが広がりつつあります。

ライブコマース・インフルエンサーマーケティング

インフルエンサーマーケティングとはインフルエンサーが商品をプロモーションして販売につなげる手法です。インターネットやスマートフォンの普及とSNS利用の拡大に伴い、InstagramやTikTokを中心にインフルエンサーマーケティングが定着しつつあります。

さらに、近年ではインフルエンサーがリアルタイムの動画配信によって購買を促すライブコマースも普及しています。2025年6月にはTikTok Shopが日本で提供を開始し、TikTokの動画コンテンツより直接商品を購入出来るようになりました。

動画やライブコマースを用いたマーケティングを導入する動きは化粧品・アパレルを中心に増えており、今後も広まっていくと見られます。

今後のEC市場で企業が直面する2つの課題

企業がeコマース事業を展開する際は、決済インフラの整備とセキュリティ強化が欠かせません。ここでは、EC事業展開にあたって企業が対応するべき具体的な課題について解説します。

多様な決済手段への対応

eコマース事業に参入する際は、決済インフラの整備が不可欠です。eコマースにおける決済では、クレジットカードやデビットカードを筆頭に、ID決済、後払いなどが増えてきており、コンビニ決済や代引きは減少傾向にあります。

QRコード決済と言えば、店頭においてスマホで読み取る方法をイメージしやすく、ECとの関連性は薄いと思われがちです。しかし最近では、PayPayなどのQRコード決済のアカウントをECでも利用できるようなシステムも定着しており、アプリひとつで、実店舗でもECでも決済できるようになっています。

オムニチャネルコマース市場が成長を続けるなか、PayPay、楽天ペイなど主要なQRコード決済サービスはオンライン決済への対応を拡大しているため、今後ECサイトでQRコードを利用したいというニーズが増えることが予想されます。

また、今後さらに拡大が予測される越境ECにおいては、各国で異なる決済手段に対応していく必要があるでしょう。特に、成長が続く中国市場の需要を取り込むためには、AlipayやWeChat Pay、銀聯カードなどへの対応は必須と言えます。

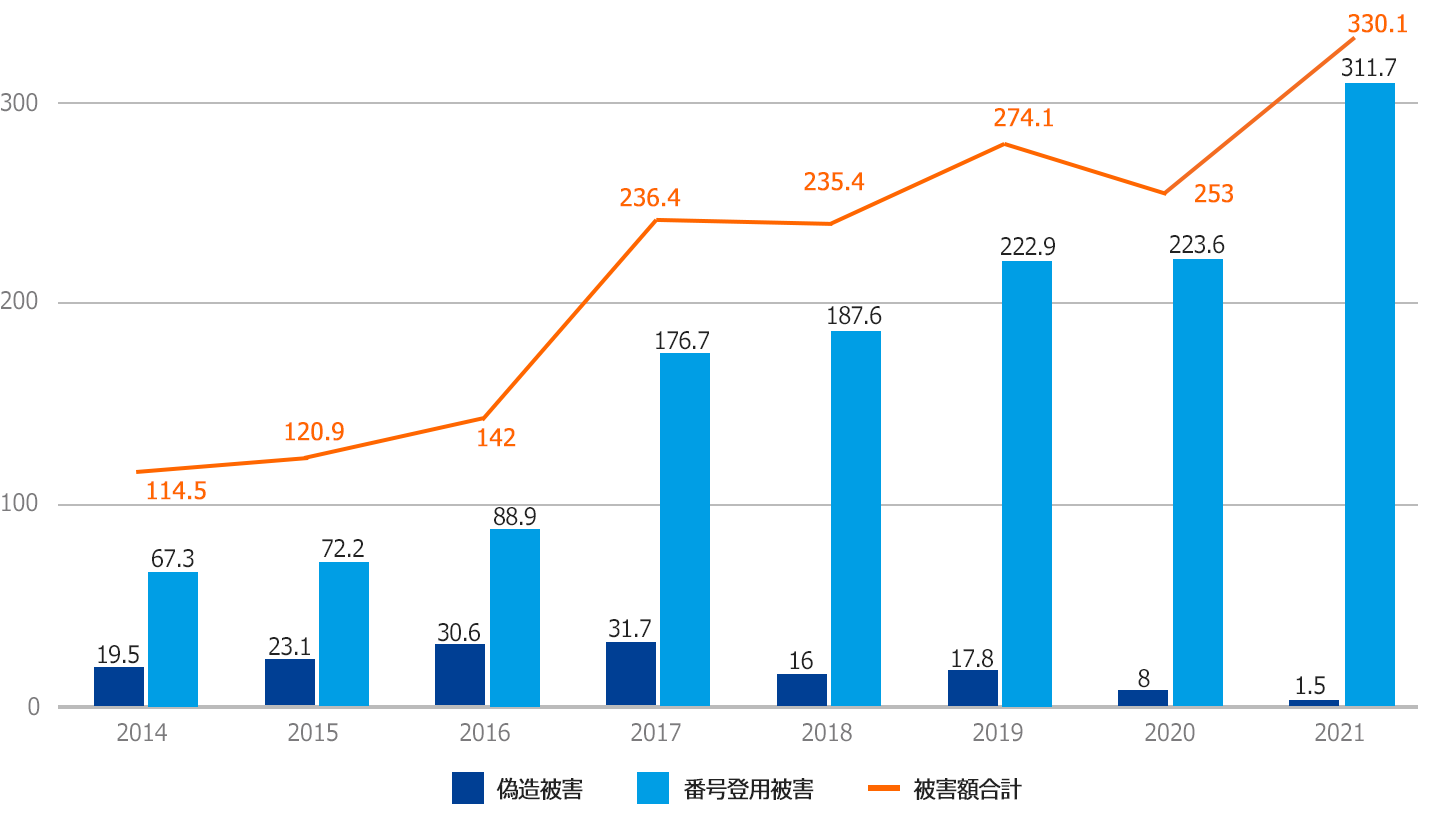

セキュリティの強化

eコマース事業ではセキュリティの強化も必須です。

ECや実店舗を含むクレジットカードの不正による被害額は増加傾向にあります。一般社団法人日本クレジット協会によれば、クレジットカード不正による被害額は、2024年は555億円と過去最多を更新し、2020年の253億円と比較し約2倍以上になっています。内訳をみると、インターネット取引における「番号盗用」の被害額が全体の92.5%を占めています。

事業者は、個人情報の漏えいやクレジットカードの不正利用を防ぐためにセキュリティ強化が欠かせない状況といえるでしょう。

■カード不正利用被害の発生状況(単位:億円)

出典:一般社団法人日本クレジット協会『クレジットカード不正利用5つの対策』

まとめ

EC市場は、BtoC・BtoB・CtoCのすべてで拡大を続けています。スマートフォン利用、越境EC、D2Cなど新潮流が加速し、国内外の競争は一層激化しています。企業にとっては、UXの改善、決済手段の多様化、セキュリティ強化が成長のカギです。変化を先取りできるかどうかが、未来の競争力を左右するでしょう。

DGフィナンシャルテクノロジー(DGFT)では、高セキュリティかつ多彩な決済方法に対応した決済サービスや、オムニチャネル展開に欠かせない顧客管理システムをご提供しているほか、デジタルガレージのグループ会社DGビジネステクノロジーではEC総合支援サービスを提供し、オムニチャネル化やO2Oマーケティングの戦略立案、実行支援まで、複雑化するeコマース市場において、あらゆる面から事業展開をバックアップします。

EC市場に関するよくある質問

ECとはどういう意味?

ECは「Electronic Commerce」の略で、インターネットを通じた取引を指します。オンラインショッピングやデジタルサービスの購入も含まれます。

EC市場とは何?

日本や世界におけるオンライン取引の総称で、物販・サービス・デジタルコンテンツ・企業間取引などが含まれます。

公開日 2020/04/23

お問い合わせ

お問い合わせ